内藤 丈草~定型詩でアルケーを知りたい(856)

今回は俳句。

感想 蚊帳は夏、障子は冬、夏の月、3対2で夏の勝ち。

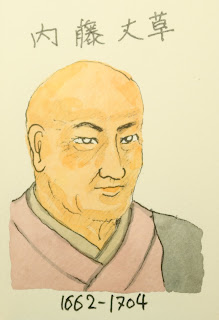

▼内藤 丈草 ないとう じょうそう 俳人・蕉門十哲の一人

【プロフィール】

1662(寛文2)年、愛知県犬山市生まれ。父親は武士。

1676(14) 武士・俳諧師の寺尾直竜に仕える。

1680(18) 名古屋で穂積元庵に漢学を学ぶ。

1688(26) 出家。『奥の細道』の旅から帰った芭蕉と出会う。芭蕉の依頼で『猿蓑』の跋を執筆。

1693(31) 芭蕉の拠点、滋賀大津の義仲寺無名庵で暮らす。

1694(32) 芭蕉が死去。「骸は木曽塚に送るべし」の遺志で義仲寺に埋葬。

木曽殿と背中合わせの寒さかな(島崎又玄)

1695(33) 義仲寺に仏幻庵を結び、大行脚や経塚建立を担う。

大はらや蝶の出てまふ朧月

1704(元禄17)年3月29日、仏幻庵で死去。42歳。

【キーワードと感想】

義仲寺無名庵 義仲寺は滋賀県大津市にある寺。無名庵は寺の別名。木曾義仲の墓がある。

【ネットワーク】

木曾(源) 義仲 みなもと の よしなか 1154(仁平4、久寿元)年 - 1184(治承8)年3月4日 武将。源頼朝の軍勢に討たれた。▼墓所は滋賀県大津市の義仲寺。芭蕉は義仲寺が好きで滞在や句会の開催に使用。芭蕉の遺言で墓所は義仲寺。丈草ら蕉門のメンバーが管理。

各務 支考 かがみ しこう 1665(寛文5)年 - 1731(享保16)年3月14日 俳諧師・蕉門十哲の一人。▼芭蕉の遺書を代筆。「骸は木曽塚に送るべし」の遺志に従い、亡骸を丈草がいる義仲寺に埋葬。

【似顔絵サロン】

〔参考〕

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E4%B8%88%E8%8D%89

コメント

コメントを投稿