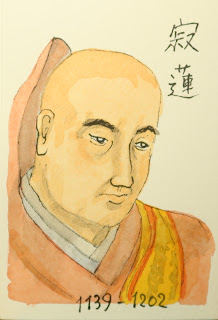

寂蓮法師~百人一首でアルケーを知りたい(956)

▼村雨の 露もまだひぬ まきの葉に 霧たちのぼる 秋の夕暮れ 87

感想 寂蓮は、後鳥羽天皇に「なをざりならず歌詠みし物」「真実の堪能」と一目も二目も置かれた人物。その人物の歌がこの「村雨」で始まり「秋の夕暮れ」で終わる5-7-5-7-7。にわか雨を村雨というところもカッコイイけど、視点のレンズが標準からクローズアップになり広角で霧立ち上る秋の夕暮れ風景を見せてくれる連続的な画面の動かし方が憎いね。この87番歌は真実の堪能が詠んだなをざりならず歌やと思ふ。

1139保延5年 - 1202建仁2年8月9日 63歳。

平安時代末~鎌倉時代初期の歌人・僧侶・書家。

後鳥羽院歌壇の中核的歌人。

後鳥羽院の評価:寂連は、なをざりならず歌詠みし物なり。折につけて、きと歌詠み、連歌し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、真実の堪能と見えき。

1150(11) 叔父・藤原俊成(36)の養子。従五位上・中務少輔に至る。

1167(28) 太皇太后宮亮経盛歌合、1170(31) 左衛門督実国歌合、住吉社歌合に出詠。

1172(33) 出家。諸国行脚の旅。歌道に精進。

1178(39) 別雷社歌合、1179(40) 右大臣兼実歌合に参加。

1185(46) 無題百首、1186(47) 西行勧進の二見浦百首、1187(48) 殷富門院大輔百首、句題百首に参加。1190(51) 花月百首に参加。出雲大社に参詣。東国旅行。

1193(54) 九条良経主催の六百番歌合に参加。

1201(62) 和歌所寄人。『新古今和歌集』の撰者に加わるも翌年死去。

秋を歌う。

月はなほもらぬ木の間も住吉の 松をつくして秋風ぞ吹く

【キーワードと感想】

新古今和歌集 しんこきんわかしゅう。1201年、後鳥羽院の勅命で編纂された勅撰和歌集。編集方針は『万葉集』と既存の勅撰和歌集に採られなかった和歌から撰ぶ。撰者:源通具・六条有家・藤原定家・藤原家隆・飛鳥井雅経・寂蓮の6名。1210年、完成。全二十巻。

【ネットワーク】

藤原 俊成 ふじわら の としなり 1114永久2年 - 1204元久元年12月22日 平安時代後期~鎌倉時代初期の公家・歌人。藤原俊忠の子。百人一首83:よのなかよ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる / 面影に花の姿を先立てて 幾重越え来ぬ峯の白雲

九条 兼実 くじょう かねざね 1149久安5年 - 1207建永2年5月3日 平安時代末期~鎌倉時代初期の公卿。藤原忠通の六男。有職故実に通暁。

九条 良経 くじょう よしつね 1169仁安4年3月 - 1206元久3年4月16日 平安時代末期~鎌倉時代初期の公卿・歌人。九条兼実の次男。後京極殿。百人一首91:きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに ころもかたしき ひとりかも寝む

西行 さいぎょう 1118元永元年 - 1190文治6年3月23日 平安時代末期~鎌倉時代初期の武士・僧侶・歌人。西行法師。『山家集』。百人一首86:なげけとて 月やはものを 思はする かこち顔なる わが涙かな

後鳥羽天皇 ごとばてんのう 1180治承4年8月6日 - 1239延応元年3月28日 第82代天皇。在位:1183寿永2年9月8日 - 1198建久9年2月18日。後鳥羽院。百人一首99:人も惜し 人もうらめし あぢきなく 世を思ふゆゑに もの思ふ身は

【似顔絵サロン】

〔参考〕

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%82%E8%93%AE

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/jakuren.html#AT

コメント

コメントを投稿