藤原公任の歌~アルケーを知りたい(1009)

▼公任は、歴史的な役職である検非違使や勘解由使のトップを務め、かつ歌壇の第一人者で有職故実に通じた人物。

▼これほど輝かしい経歴だけど、昇進のスピードがライバルより遅いのを苦にしていた。世渡りで面した悲哀が味わい深い歌に昇華した。

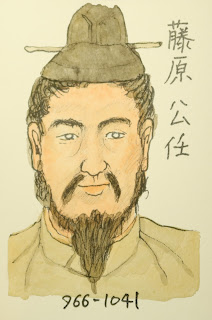

▼藤原 公任 ふじわら の きんとう

966康保3年 - 1041長久2年2月4日 75歳。

平安時代中期の公卿・歌人。大納言公任。長男が藤原定頼。

980(14) 元服、侍従。

983(17) 左近衛権中将、讃岐守如元。

986(20) 藤原道長(20)が漢詩、和歌、管絃の達人を船に載せて興じる「三舟の遊興」を開催。公任は和歌の舟を選択。「小倉山嵐の風の寒ければ もみぢの錦きぬ人ぞなき」を詠む。

989(23) 蔵人頭。

992(26) 参議。

995(29) 定頼が誕生。

996(30) 検非違使別当。花山上皇の命を受け私撰和歌集『拾遺抄』の編集を開始。

998(32) 勘解由使長官。

1005(39) 『拾遺抄』を増補して勅撰和歌集『拾遺和歌集』が完成。

1009(43) 権大納言。

1012(46) 長女が結婚。『和漢朗詠集』を引き出物にする。

1023(57) 次女が死去。

1024(58) 長女が死去。権大納言を辞任。

1025(59) 邸宅が焼亡。

1026(60) 出家。新築した山荘で暮らす。

1041(75) 瘡湿のため死去。

▼藤原公任の和歌と*勝手に解釈

嵯峨大覚寺にまかりて、これかれ歌よみ侍りけるによみ侍る

滝の音はたえて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ

*嵯峨大覚寺にあった滝の水は枯れて久しいけれども、その名声は今でも滝の音のように響いている。

春のころ、粟田にまかりてよめる

うき世をば峰の霞やへだつらむ なほ山里は住みよかりけり

*峰の霞が浮世と隔ててくれるので、山里は住み心地がよい。

いづかたに秋のゆくらん我が宿に こよひばかりの雨やどりせよ

*秋はこれからどちらに行くのだろうか。雨なので、今夜はわが家に雨宿りしてはいかが。

維摩経十喩、此の身は水の泡のごとしといへる心をよみ侍りける

ここに消えかしこに結ぶ水の泡の うき世にめぐる身にこそありけれ

*川の水の泡のようにここで消えたかと思うとあちらに立つ。まるで浮世を生きるわが身のようだ。

うれしくも桃の初花見つるかな また来む春もさだめなき世に

*嬉しいことに今年初めて桃の花を見れた。また来春も見れるかな、どうなるか分からない世の中だから。

【似顔絵サロン】

〔参考〕

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%85%AC%E4%BB%BB

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kintou.html

コメント

コメントを投稿