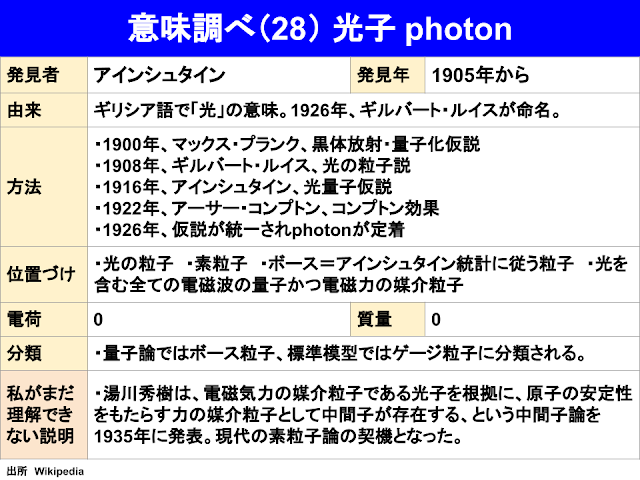

アルケーを知りたい(28) 光子 photon

▼下の表では、光子photonの発見者をアインシュタインさんにしたけど、これはぜんぜん正確な話じゃない。では正確な話は何かというと、歴史的経緯が重なり合って複雑になるので、複雑さの中に正確さが潜んでいる、というような言い方になる。 ▼古典統計力学で説明していた段階から、量子統計力学での説明が必要になってきた段階の話だ。分類して体系的に理解できていた世界ではなくなる。世界観がややこしくなる。例えば光子は、量子論から言うとボーズ粒子、標準模型ではゲージ粒子、という。 ▼マックス・プランクさんが黒体放射で光の飛び出し方が飛び飛びになる理由を説明するのに量子という概念を用いた。プランクさんは古典力学の人だったので、あくまで仮の話として、という気持ちだったらしい。プランクさんは古典統計力学の人。その説明を発展させたのがアインシュタインさん。アインシュタインさんは量子統計力学の人。 ▼光は粒か、それとも波か、どっちなんか?論争があって、収まりがつかない時間が長く続いた。で、下の表では1900年にプランクさんが仮説を出し、コンプトンさんが諸説を統一する形でケリがついたのが1926年、とした。ここで見る限りは、光は粒子であり波であるという結論を物理学者が認めるまでに26年かかっている。・・・ここでもゆっくり進もう。 ▲高温に熱せられた物体が発する光の研究から、量子仮説を発表したマックス・プランクさん。ドイツの物理学者。マックスプランク研究所はプランクさんの名前を冠したもの。 ▲光量子仮説で光電効果を理論的に説明した功績で1921年のノーベル物理学賞を受賞したアルベルト・アインシュタインさん。無名の時期からプランクさんは高く評価していた。 ▲光の粒子説に立った研究を進め、photon(光子)と命名したギルバート・ルイスさん。アメリカの物理学者。 ▲光の波動性と粒子性の論争に決着をつけたアーサー・コンプトンさん。電磁放射線の粒子性を実証するコンプトン効果を発見で1927年に物理学賞を受賞。アメリカの物理学者。