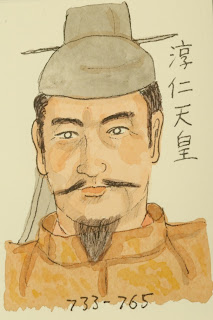

万葉集巻第十1874‐1877番歌(春されば木の暗多み夕月夜)~アルケーを知りたい(1442)

▼春の月を詠んだ3つの歌と雨を詠んだ歌ひとつ。言葉は万葉時代の言葉なので古いのはもちろんだけど、詠ってる対象や心情は今も同じだなーと思ふ。1877番とか、仕事帰りにすぐどこかにひっかかって帰りが遅くなる男の言い訳のようで親しみが湧く。 月を詠む 春霞たなびく今日の夕月夜 清く照るらむ高松の野に 万1874 *春霞がたなびく今日の夕月夜。高松の野に清く照ることでしょう。 春されば木の暗多み夕月夜 おほつかなしも山蔭にして 一には「 春されば木蔭を多み夕月夜 」といふ 万1875 *春になったので木の葉が茂って夕月夜でも見通しがきき難い山蔭です。 朝霞春日の暮は木の間より 移ろふ月をいつとか待たむ 万1876 *朝霞が漂う春の日の夕方。木の間を動く月がいつごろ現れるのか待つことにしましょう。 雨を詠む 春の雨にありけるものを立ち隠り 妹が家道にこの日暮らしつ 万1877 *春雨だから濡れても良いのに、妻が待つ家にすぐ帰らずに、ちょっと雨宿りしたつもりが一日を過ごしてしまいました。 【似顔絵サロン】740年、ポスト藤原広嗣の乱の人々: 淳仁天皇 じゅんにんてんのう 733 - 765 第47代天皇。天武天皇の孫。藤原 仲麻呂 ふじわら の なかまろ / 恵美押勝 706 - 764 奈良時代の公卿。藤原武智麻呂の次男。 〔参考〕 伊藤博訳注『新版 万葉集二』角川ソフィア文庫。 https://manyo-hyakka.pref.nara.jp/db/dicDetail?cls=d_kanno&dataId=10