柿本人麻呂の万葉集40-44番歌~アルケーを知りたい(1160)

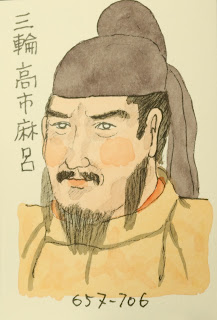

▼今回の5首は、天皇の行幸にあわせて人麻呂らが作った歌。 ▼44番歌は 石上麻呂の作で、その 解説文によると、 三輪朝臣高市麻呂 が持統天皇に「いまは農繁期なので行幸を控えて欲しい」と奏したが、持統天皇はその諫言に従わずに伊勢に詣でた、とある。5首の歌よりこちらの解説文のほうが面白い。 伊勢の国に幸す時に、京に留ままれる柿本朝臣人麻呂が作る歌 嗚呼見 (あみ) の浦に舟乗りすらむをとめらが 玉裳の裾に潮満つらむか 万40 *嗚呼見の浦でボート乗りを楽しむ娘子たち。ほらほら、服の裾まで潮が満ちてきていますよ。 釧着 (くしろつ) く答志 (たふし) の崎に今日もかも 大宮人の玉藻刈るらむ 万41 *答志の崎で今日もまた大宮人たちがやって来て玉藻を刈っています。 潮騒に伊良虞 (いらご) の島辺漕ぐ舟に 妹乗るらむか荒き島みを 万42 *海の波が騒がしいなか伊良虞の島辺を舟が進んでいる。その舟に娘子が乗っているのでしょうか。荒い海の島あたりを。 当麻真人麻呂が妻の作る歌 我が背子はいづく行くらむ沖つ藻の 名張の山を今日か越ゆらむ 万43 *私の夫はいまどの辺を進んでおられるのでしょうか。今日は名張山を越えているのでしょうか。 石上大臣、従駕にして作る歌 我妹子をいざ見の山を高みかも 大和の見えぬ国遠みかも 万44 右は、日本紀には「朱鳥の六年壬辰の春の三月丙寅の朔の戊辰に、浄広肆広瀬王等をもちて留守官となす。 ここに中納言 三輪朝臣高市麻呂 、その冠位を脱きて朝に捧げ (辞任覚悟の行動) 、重ねて諫めまつりて曰さく、『農作の前に車駕いまだもちて動すべからず (農繁期に行幸するべきはありません) 』とまをす。 辛未に、天皇諫めに従ひたまはず、つひに伊勢に幸す。 五月乙丑の朔の庚午に、阿胡の行宮に御す」といふ。 *私の妻をいざ見ようとしても見えない。これはいざ見の山が高いせいだろう。大和の国も見えない。遠くまでやってきたせいだろう。 【似顔絵サロン】柿本人麻呂(660-724)の同時代人。 三輪 高市麻呂 みわ の たけちまろ 657斉明天皇3年 - 706慶雲3年3月24日 飛鳥時代の人物。壬申の乱では大海人皇子(天武天皇)の側。 〔参考〕 伊藤博訳注『新版 万葉集一』角川ソフィア文庫。 https://manyo-hyakka.pref.nara....