万葉集巻第十七3983-3984番歌(あしひきの山も近きを)~アルケーを知りたい(1510)

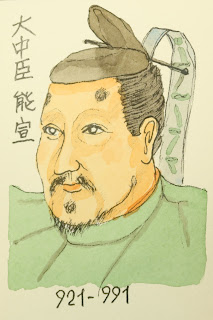

▼立夏になってもホトトギスの鳴き声が聞こえないので、なぜ来ないのかと家持がホトトギスに呼びかける3983番。当然、ホトトギスから返事がないので、家持がひとり言で理由を推察する3984番。こういう家持も面白い。 立夏四月、すでに累日を経ぬるに、なほし霍公鳥の鳴くを聞かず。 よりて作る恨みの歌二首 あしひきの山も近きをほととぎす 月立つまでに何か来鳴かぬ 万3983 *ここは山が近いのにホトトギスよ、立夏四月を過ぎたというのになぜ来て鳴かないのだ? 玉に貫く花橘をともしみし この我が里に来鳴かずあるらし 万3984 霍公鳥は、立夏の日に、来鳴くこと必定なり。 また、越中の風土は、橙橘のあること希なり。 これによりて、大伴宿禰家持、懐に感発して、いささかにこの歌を裁る。 三月の二十九日 *花橘が少ないという理由で、私の里には来て鳴かないらしい。 【似顔絵サロン】『梨壺の五人』を集めて万葉集編纂を命じた:村上天皇 むらかみてんのう 926 - 967 第62代天皇。醍醐天皇の第十四皇子。平安文化を開花させた天皇。 〔参考〕 伊藤博訳注『新版 万葉集四』角川ソフィア文庫。 https://manyo-hyakka.pref.nara.jp/db/dicDetail?cls=d_kanno&dataId=17