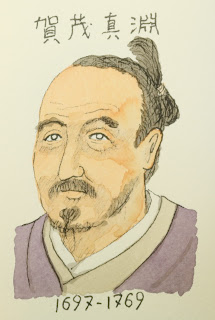

賀茂 真淵~定型詩でアルケーを知りたい(872)

今回は和歌。 ▼ 神な月 けふも時雨の晴れにけり曇りにけりと 言ひて暮らしつ 感想 ことしの文月 毎日暑い暑いと 言うて暮らした。 ▼ 賀茂 真淵 かもの まぶち 国学者、歌人 【プロフィール】 1697(元禄10)年4月24日、静岡県浜松市生まれ。父は農家。 1707(10) 荷田春満の弟子・ 杉浦国頭 の下で手習い。 1727-36(30-39) 京都に移り 荷田春満 の下で学ぶ。 1736(39) 浜松に戻る。 1737(40) 江戸に移り、国学の先生。 1746(49) 田安徳川家の和学御用掛となり 徳川宗武 に仕える。 1763(66) 本居宣長 (33)と会う。レッスンを行う。 門下生:本居宣長、 加藤千蔭 、村田春海、塙保己一ほか 1769(明和6)年11月27日、江戸で死去。72歳。 甘らにを 喫らふるかねや 一杯二杯 ゑらゑらに 掌うちあぐるかねや 三杯四杯 言直し こころ直しもよ 五杯六杯 天足らし 国足らすもよ 七杯八杯 (美酒の歌) 【キーワードと感想】 ますらをぶり 男性的でおおらかな歌風。賀茂真淵が和歌の理想とした。 たおやめぶり 女性的で、優美・繊細な歌風。万葉集の「ますらおぶり」と対義。 からくにぶり 仏教や儒教の影響を受けた古語。 【ネットワーク】 杉浦 国頭 すぎうら くにあきら 1678(延宝6)年9月27日 - 1740(元文5)年6月27日 国学者、歌人。浜松諏訪神社の神主。師は荷田春満。▼国頭は、賀茂真淵の手習いの師匠。 荷田 春満 かだの あずままろ 1669(寛文9)年2月3日 - 1736(元文元)年8月8日 国学者・歌人。国学の四大人の一人・国学の祖。姪の夫が国頭で、春満の門下生でもある。 はてはいさ始めもしらぬ天の原 ただ大空と見て仰ぐのみ ▼春満は賀茂真淵の国学の師匠。 徳川 宗武 とくがわ むねたけ 1716正徳5年1月21日 - 1771明和8年7月15日 武士・歌人・国学者。第8代将軍徳川吉宗の次男。田安家初代当主、田安 宗武。第9代将軍徳川家重は異母兄。松平定信の実父。 武蔵野を人は広しとふ 吾はただ尾花分け過ぐる道とし思ひき ▼宗武は賀茂真淵の主人にして弟子。 本居 宣長 もとおり のりなが 1730(享保15)年6月21日 - 1801(享和元)年11月5日 国...