大伴家持の万葉集462-464番歌~アルケーを知りたい(1207)

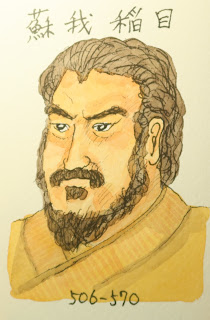

▼今回から大伴家持の歌を見て行く。初回は家持が妻を亡くし悲しむ歌。464番のなでしこの花を見て妻を偲ぶ歌が沁みる。 十一年己卯の夏の六月に、大伴宿禰家持、亡妾を悲傷しびて作る歌一首 今よりは秋風寒く吹きなむを いかにひとり長き夜を寝む 万462 *今からは寒い秋風が吹くだろうが、どうやってひとりで長い夜を過ごせば良いのか。 弟大伴宿禰書持、即ち和ふる歌一首 長き夜をひとりや寝むと君が言へば 過ぎにし人の思ほゆらくに 万463 *そんなふうに兄さんが言うと、私も故人を思い出して寂しくなります。 また、家持、砌 (みぎり) の上の瞿麦 (なでしこ) の花を見て作る歌一首 秋さらば見つつ偲へと妹が植ゑし やどのなでしこ咲きにけるかも 万464 *秋が来たらこれを見て私を思い出してくださいと妻が庭に植えたなでしこ。その花がもう咲いたなあ。 【似顔絵サロン】大伴家持(718-785)の同時代人。同じ年生まれの コンスタンティノス5世 Kōnstantinos V 718 - 775 東ローマ帝国イサウリア王朝の第2代皇帝。 〔参考〕 伊藤博訳注『新版 万葉集一』角川ソフィア文庫。 https://manyo-hyakka.pref.nara.jp/db/dicDetail?cls=d_utabito&dataId=174 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BC%B4%E5%AE%B6%E6%8C%81 https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yakamot2.html